ottobre 24, 2017

TRAFFICO DI NUCLEARE, TERRORISMO E CRIMINALITÀ.

UN PERICOLO EMERGENTE

di Ilaria Stivala

I continui mutamenti geopolitici a cui è stata sottoposta l’Europa in seguito alla fine della guerra fredda sono stati in più occasione oggetto di studio ed analisi, sia con il proposito di sottolineare la netta e crescente differenza con il passato, sia per tentare di prevedere i possibili scenari futuri. Se da una parte, la fine dello scontro tra le due grandi potenze poteva far sperare i più ottimisti che sarebbe nata una comunità internazionale più stabile e pacifica, dall’altra, la proliferazione di gruppi armati e di scontri locali facevano temere la prosecuzione, con altre forme, della conflittualità. Le preoccupazioni erano alimentate dalle rilevazioni, provenienti da più parti, che attestavano la presenza di una notevole quantità di armi e materiale radioattivo sovietico in circolazione, il quale dotava le organizzazioni criminali di strumenti moderni e distruttivi con cui perseguire i propri obiettivi ideologici e di business. È utile considerare il processo di contrabbando nucleare come una catena, la cui dinamica interna tende a cambiare a seconda delle circostanze e degli elementi specifici coinvolti, mentre le caratteristiche principali rimangono le stesse. Queste sono:

- Il produttore, o la fonte da cui provengono i materiali;

- Gli intermediari;

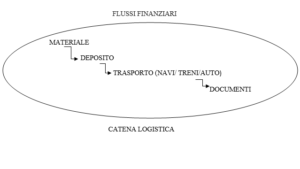

- La catena logistica, che può essere gestita direttamente dal fornitore, oppure affidata a persone di fiducia, ed al suo interno devono necessariamente essere compresi i metodi di occultamento per il materiale da vendere, i flussi finanziari e la stessa catena logistica di cui ci si serve;

- Le transazioni finanziarie;

- Gli acquirenti finali

Inoltre, il contrabbando nucleare può essere classificato in base alla clientela e alla tipologia dei materiali coinvolti: il più comune coinvolge gli stati, i quali utilizzano degli intermediari per acquistare illegalmente beni dual-use per i loro programmi nucleari. Si tratta, quindi, di materiali o tecnologie che non sono intrinsecamente pericolosi e, per questo motivo, poco richiesti dai gruppi criminali o terroristici. Non ci sono casi noti che vedono gli Stati impegnati ad acquisire materiali nucleari sul mercato nero, in quanto essi solitamente cercano di migliorare internamente le proprie tecnologie e capacità militari, o di ricevere assistenza da altri Stati. Al contrario, i casi di smarrimento, furto e vendita sul mercato nero sono in gran parte imputabili alle organizzazioni criminali o terroristiche. Questo li rende oggetto di una maggiore attenzione e preoccupazione da parte dei media e dell’opinione pubblica, dato che il materiale CBRN potrebbe servire per compiere un attacco distruttivo. La possibilità che strutture organizzate della criminalità facciano rientrare anche il nucleare all’interno dei propri traffici illegali desta una notevole preoccupazione sia all’interno delle singole nazioni che a livello sovranazionale, anche se solitamente esse sembrano preferire lo smercio di materiali più facili da vendere sul mercato nero. Si tratta di un fenomeno che coinvolge soprattutto i Paesi dell’Europa orientale, ove operano reti criminali più flessibili rispetto alle organizzazioni gerarchiche tradizionali, i cui membri si occupano di singoli aspetti della catena logistica coalizzandosi per un’operazione specifica. Il flusso regolare delle merci è garantito utilizzando connessioni personali con i burocrati negli stati di transito, o ricorrendo alla falsificazione dei documenti, cercando di nascondere sia le transazioni finanziarie che le merci, approfittando delle lacune esistenti tra le diverse giurisdizioni, in modo da celare la loro vera origine e l’uso finale. Ciò è ancora più rilevante nelle regioni in cui le funzioni statali sono indebolite da un conflitto armato continuo, un ambiente in cui le attività criminali possono prosperare. Già nel 1985 il politologo statunitense Charles Tilly aveva notato la presenza di un generale disordine sociale e criminalità nei periodi di formazione statale, quando avviene una lotta per il monopolio della violenza, con la conseguente perdita del controllo sull’apparato statale e sulle frontiere da parte del governo centrale. Tale ambiente è particolarmente accomodante per tutti i tipi di commercio illecito, la cui natura cambierà simultaneamente alla stabilità territoriale: in un primo tempo, riguarderà beni di prima necessità diventati difficili da reperire (come farmaci, abbigliamento e cibo). Si tratta in gran parte di oggetti legali, richiesti dalla maggior parte della popolazione per far fronte ai propri bisogni primati, che consentono di aprire percorsi di transito e connessioni con burocratici corruttibili o criminali, i quali, in un secondo momento potranno essere sfruttati per operazioni più complesse e rischiose (ad esempio il commercio illegale di armi e materiali radioattivi). Infine, quando tali relazioni si stabilizzano, e se lo stato rimane in un clima di turbolenza, si formano nuove reti, utili alla gestione di flussi regolari di contrabbando come quello della droga o dei beni di duplice uso.[1]

Sulla base degli studi disponibili sul terrorismo, sembra che i gruppi dotati di una solida e consistente base finanziaria, nonché di personale dotato di competenza in questo ambito, abbiano più volte tentato di farne uso. A tal riguardo, tra gli episodi più recenti figura l’ISIS che, secondo i dati di CBRN intelligence e dell’INTERPOL, potrebbe beneficiare del ritrovamento di armi chimiche e biologiche sul territorio siriano, iracheno e libico. Nei primi due casi l’utilizzo di armi chimiche è già stato accertato:

- nei mesi di Giugno e Luglio 2015 il gruppo sembra aver fabbricato gusci rudimentali di guerra chimica impiegandoli, almeno tre volte, per attaccare le postazioni curde in Iraq e Siria;

- nel Giugno 2015, il ministro degli esteri australiano ha affermato che l’ISIS aveva usato il cloro in combattimento;

- alla fine del mese di Agosto 2015, Medici Senza Frontiere e la Società Medica Siriano-Americana (SAMS) sospettavano l’uso di gas di senape a Marea, nella Siria settentrionale.

Gli Stati Uniti e l’ex premier francese Hollande, specie dopo le stragi di Parigi, hanno più volte lanciato l’allarme circa la concreta possibilità che l’ISIS pianifichi il compimento di attacchi utilizzando armi non convenzionali. Anche le istituzioni dell’Unione Europea recentemente hanno certificato tale rischio, pubblicando un documento in cui vengono riportate le segnalazioni ricevute in merito negli anni precedenti e si sottolinea la necessità di alzare il livello di allarme. Orchestrare un attacco CBRN rappresenta ancora una sfida tecnica e logistica significativa, tuttavia, l’ISIS ha dimostrato di possedere la volontà e le capacità per preoccupare in tal senso; inoltre, secondo il report, tra i combattenti stranieri reclutati ci sarebbero anche esperti e tecnici con competenze chimiche, fisiche e informatiche, i quali sarebbero in grado di costruire armi mortali anche con i semplici mezzi a disposizione. Il rischio è che venga creata la cosiddetta “bomba sporca”, ossia un micidiale mix tra elementi nucleari ed esplosivo tradizionale. [2] Nonostante negli ultimi anni la crescente cooperazione tra le forze di polizia dei vari Paesi ed il miglioramento della protezione dei siti militari considerati sensibili sia notevolmente migliorata in tutta l’ex area sovietica, come anche in tutti gli Stati possessori di tali materiali sensibili, i rapporti delle istituzioni continuano ad evidenziare l’eccessiva facilità con cui è possibile impossessarsi del materiale e di come esistano differenti standard in materia di custodia e rendicontazione tra i vari Paesi. L’amministrazione statunitense è stata la prima ad aver preso in considerazione tale minaccia; tuttavia, da più parti i programmi da essa predisposti per la salvaguardia dei materiali nucleari russi sono stati criticati in quanto si concentrano esclusivamente sugli aspetti tecnici della protezione dei materiali nucleari, come serrature e sistemi di sicurezza, che sebbene siano importanti, non possono proteggere dal lavoro delle reti criminali e terroristiche e dalla corruzione dei funzionari. La minaccia per la sicurezza nucleare post-sovietica non è più rappresentata da scienziati insoddisfatti che vendono le proprie abilità al miglior offerente, bensì i collegamenti tra funzionari corrotti che hanno accesso ai materiali nucleari, gruppi criminali che già controllano le reti di transito per i beni illegali e gruppi terroristici che desiderano acquisire materiali nucleari.[3] Anche se l’entità della minaccia è di grandi proporzioni, non esiste alcuna legislazione dell’UE con l’obiettivo specifico di controllare sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari che potrebbero essere utilizzate come ingredienti di armi di distruzione di massa; pertanto, le dieci pagine del rapporto avevano l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza circa questo pericolo, sottolineando la necessità di sviluppare strategie più sicure per proteggere il materiale CBRN da eventuali furti e per smantellare le organizzazioni criminali che tentano di commerciarlo sul mercato nero, o di servirsene.[4]

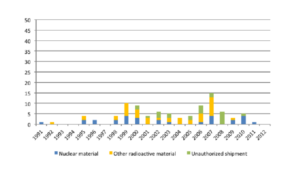

Tale situazione è particolarmente allarmante per quanto riguarda la regione del Caucaso meridionale, un crocevia strategico tra Europa, Asia, Transcaucasia, Russia e Medio Oriente, da tempo utilizzato per il contrabbando di beni scarsi o illeciti. Piccole quantità di materiali nucleari rubati, probabilmente destinati a gruppi terroristici che sperano di costruire bombe sporche, sono infatti state intercettate dalla polizia di queste regioni, le quali presentano numerosi fattori che favoriscono i commerci illegali tra cui: la vicinanza agli Stati occidentali, la mancanza di controllo statale nelle regioni separatiste, i tassi di povertà elevati che spingono molte persone ad intraprendere attività illecite, la scarsità dei beni di prima necessità, una legislazione inesperta e corrotta, l’inadeguata protezione delle strutture nucleari e delle frontiere nazionali. Il traffico di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi è stato riconosciuto come una potenziale minaccia per la sicurezza internazionale e la non proliferazione nei primi anni Novanta, quando la crisi politica ed il rapido deterioramento delle economie post-sovietiche avevano causato un contesto particolarmente vulnerabile agli influssi della criminalità. Gli “incidenti di traffico nucleare” registrati negli Stati del Mar Nero tra il 1991 e il 2012 sono oltre 630, con un picco nel 1994. Il timore era che le reti criminali avrebbero sfruttato la regione come percorso di transito dall’ex Unione Sovietica al Medio Oriente, servendosi degli stessi percorsi sperimentati per il traffico di droga e di esseri umani. A quel tempo, la principale preoccupazione era associata alla possibilità che attori statali o non statali se ne potessero servire per fare un’arma nucleare; inoltre, il fatto che quasi la metà dei materiali provenisse dalla Russia, contribuiva ad alimentare tale inquietudine. Nel corso degli anni, però, la minaccia derivante da suddetto crimine è stata ampliata fino ad includervi un potenziale uso terroristico; infatti, se in passato la difficoltà di accedere e di gestire la “materia prima” per gli attacchi CBRN ha impedito ai gruppi terroristici, tra cui Al Qaeda, di usarli nei propri attacchi, successivamente questo pericolo è divenuto sempre più concreto. [5] Ciò è stato possibile sia grazie ad un clima sociale, politico ed economico instabile, sia grazie alla presenza di trafficanti senza scrupoli provenienti da vari tipi di background (criminali di professione, lavoratori delle centrali e altre persone che possono avere agevolmente accesso a suddetto materiale), disposti a vendere la risorsa per garantirsi un’ulteriore forma di guadagno. A confermare la crescita del traffico di materiale nucleare o radioattivo, è l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (IAEA), che dal gennaio 1993 al dicembre 2012, ha raccolto nel suo database (ITDB) 2331 casi relativi ad incidenti e traffici.[6]

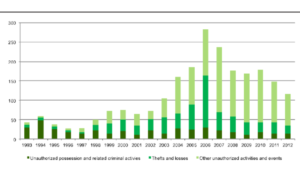

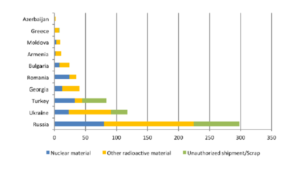

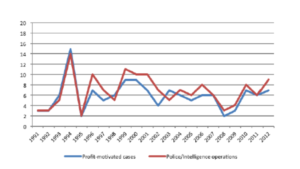

Come mostrato in figura, negli ultimi anni sembra che a contribuire maggiormente all’aumento siano quelle che rientrano nella categoria “perdite e altre attività non autorizzate”, piuttosto che i casi con una chiara componente criminale, come furti, tentativi di vendita e contrabbando. Questo può quindi far presupporre che gli interventi volti a contrastare l’illegalità stiano iniziando a dare gli effetti sperati. Il numero degli incidenti che vedono coinvolta la regione del Mar Nero sono molto superiori a quelli registrati altrove, anche se, come mostra la figura 3, quasi la metà di essi (298) coinvolgono unicamente la Russia.

Per quanto riguarda le motivazioni, la figura 4 mostra che, nei casi scoperti dalle forze dell’ordine, esse siano in gran parte imputabili alla volontà di tentare di vendere il materiale per trarne un profitto. Secondo quanto emerso dalla casistica riportata, su un totale di 130 casi, 118 sono stati intercettati dalla polizia e dalle agenzie di segnalazione, mentre solo 12 dai servizi di sicurezza delle frontiere. Questo fatto è particolarmente importante poiché evidenzia come sia più probabile catturare i contrabbandieri mentre cercano un acquirente, quando le forze dell’ordine possono assumere il ruolo del compratore. Superata la prima, e più vulnerabile, fase, risulta più complicato catturare i contrabbandieri e, anche nel caso ciò avvenisse, sequestrare l’intero quantitativo di materiale in loro possesso, come anche scoprire a chi era destinato.

Il coinvolgimento criminale è stato osservato in diversi stati dell’Europa orientale, tra cui Ucraina, Georgia, Moldavia e Bosnia, e molti analisti ritengono possa essere una strategia messa in atto dalla Russia per destabilizzare questi paesi e mettere un’ulteriore pressione politica. Secondo i dati pubblicati dal Nuclear Threat Initiative (NTI) ed inseriti all’interno del Global Incidents and Trafficking Database preparato dal Centro Studi per la Non proliferazione (CNS), nel periodo 1992-2014 il numero degli incidenti di contrabbando nucleare in Ucraina è stato molto superiore a quello che si è verificato in Georgia (51) e in Moldavia (20); ciò mostra come l’Ucraina debba essere considerata un’area problematica a questo proposito, con la possibilità che situazione peggiori nel caso in cui la crisi continuasse.[7] Nel periodo considerato, infatti, ci sono stati almeno 78 casi di contrabbando di materiali radioattivi, quasi la metà dei quali svolta nell’ultimo decennio, mentre nel 2015 quattro uomini, di cui si sospettano legami con organizzazioni criminali, sono stati arrestati dal Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) dopo aver tentato di vendere quello che è stato dichiarato U238, cercando di muoversi attraverso il confine con la Romania.[8] Nel caso dell’Ucraina, va anche considerata l’ipotesi che le rotte usate per i traffici illegali siano sfruttate anche per esportare materiali e tecnologie a duplice uso ricercati da stati proliferanti, come la Corea del Nord, infatti, diverse agenzie di sicurezza americane hanno sostenuto che dal 1995 l’Ucraina ha svolto un ruolo importante nelle catene logistiche per il contrabbando tra la Corea del Nord e l’Iran.

La Georgia, a causa della sua geografia, dei confini non protetti, del conflitto interno e della corruzione, è emersa come un punto di transito chiave per diverse tipologie di beni, legali e illegali. Tuttavia, come è stato rilevato per gli altri paesi, raramente le organizzazioni criminali professioniste estendono il proprio business anche al settore nucleare o radiologico. La particolarità e l’inaffidabilità del mercato, oltre che il rischio dell’arresto, infatti, sembrano porre dei limiti rilevanti alla possibilità che essi possano continuare a svolgere altri tipi di attività remunerative legali, come la gestione di negozi; semi-legali, in cui ci si serve delle aziende per riciclare denaro e nascondere attività criminali; illegali, tra cui traffico di stupefacenti, esseri umani e altro. Questo, però, non deve far ritenere il Paese al sicuro da siffatto pericolo, infatti, nel 2016 è stato sventato un tentato traffico di materiale radioattivo da parte di sei persone, tre georgiani e tre armeni, che, secondo la polizia, volevano vendere una quantità non precisata di uranio 238 a un prezzo di 200 milioni di dollari. Sebbene l’uranio-238, l’isotopo più comune della sostanza, non può essere direttamente utilizzato per fabbricare armi nucleari, esso rimane comunque altamente pericoloso, in quanto può essere impiegato per produrre dell’uranio-239, passibile di uso bellico.[9]

La Moldavia, dopo l’indipendenza non ereditò reattori nucleari, che continua a non possedere, né un arsenale, come accadde invece a Bielorussia, Ucraina e Kazakistan. Tuttavia, sul suo territorio era presente materiale radiologico, rintracciabile in strutture comuni come gli ospedali; inoltre, le difficoltà politiche ed economiche, in cui incorse lo Stato indebolirono ulteriormente la capacità governativa di garantire la sicurezza e la registrazione di tale materiale. A ciò deve aggiungersi la capacità acquisita negli anni da parte dei gruppi criminali di muoversi attraverso i confini, servendosi delle carenze nel controllo delle frontiere e della penetrazione nelle amministrazioni. Questa situazione riguarda anche il passato più recente, infatti, solo negli ultimi sette anni ci sono stati quattro tentativi accertati di vendere illegalmente materiale nucleare o radiologico. Il primo caso è stato registrato nel 2010, quando fu tentata la vendita di una qualità di uranio difficilmente utilizzabile per una bomba; il secondo, nel 2011, quando il gruppo criminale facente capo a Alexandr Agheenko, di nazionalità russa e conosciuto come “Il Colonnello”, di cui si presume una passata appartenenza all’FSB (il servizio segreto interno russo) era coinvolto in una duplice contrattazione per vendere 10 kg di uranio arricchito in cambio di 32 milioni di euro; inoltre, le successive perquisizioni rivelarono il progetto per la costruzione di un ordigno. Il terzo episodio risale invece al 2014, quando fu tentata la vendita di uranio, che si suppone provenisse da un ospedale russo, utile alla costruzione delle cosiddette “bombe sporche”. Il fine del contrabbandiere, infatti, era proprio quello di venderlo allo Stato Islamico per assicurarsi che l’uso dell’ordigno sarebbe poi avvenuto contro gli Stati Uniti.[10]

Un altro esempio che conferma la presenza di partenariati tra criminali interessati ad estendere i propri settori di interesse anche al traffico di materiale radioattivo proviene dalla Bosnia, dove si sono registrati diversi episodi in tal senso. Tra essi, quello avvenuto nel 2001 è particolarmente importante perché ha avuto un grande impatto anche sul territorio italiano, portando il governo ad attivarsi per ridurre la minaccia di furti e attacchi ai siti sensibili. Il traffico di materiale radioattivo non meglio identificato intercettato dai carabinieri italiani dello Sfor[11] e dalla polizia locale era inserito all’interno in due contenitori metallici siglati “Jna” (l’esercito della disciolta repubblica federale Jugoslava) da parte di quattro persone che avrebbero voluto venderlo sul mercato nero. Nello stesso anno in Italia sono così state predisposte o misure di controllo e di messa in sicurezza degli impianti, ossia le quattro centrali dismesse di Trino, Caorso, Latina e Garigliano, e dei siti in cui sono complessivamente stivati 24 mila metri cubi di rifiuti radioattivi. [12]

L’Asia centrale, che comprende le ex repubbliche sovietiche di Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Tagikistan, è un’altra regione strategicamente importante in Eurasia, situata a sud della Russia. Dopo il 1991 migliaia di chilometri del confine tra Russia e Kazakistan sono stati lasciati aperti e praticamente non protetti, facilitando la mobilità dei criminali transnazionali: i monitor di radiazione alle frontiere non esistevano e qualsiasi cosa poteva essere contrabbandata senza il rischio di venire rilevata. Non sorprende, quindi, che in questa regione quasi nessun incidente di traffico nucleare è stato registrato negli anni ’90. Il primo sequestro è avvenuto nel 1998 e solo dopo il 2000, quando hanno iniziato programmi di assistenza internazionale per contrastare il contrabbando radiologico nella regione, i rapporti sulla rilevazione delle radiazioni cominciarono ad apparire più frequentemente. Ciononostante, il Database sui furti, contrabbando nucleare e sulle fonti di radiazioni orfane (DSTO)[13] ha registrato un totale di 92 incidenti tra il 1991 e il 2012 (figura 10), meno di un terzo dei casi riportati nello stesso periodo nella regione del Mar Nero.[14]

Lo stesso discorso potrebbe essere effettuato per i paesi baltici, tutti con precedenti in tal senso, anche se nettamente inferiori rispetto a quelli verificatisi nei casi precedentemente menzionati.

Nel periodo 1992-2014, su un totale di 24 incidenti, 14 si sono registrati in Lituania, la quale nei primi anni dell’indipendenza ha rappresentato un crocevia fondamentale per i materiali radioattivi che venivano poi rivenduti in tutta l’Europa orientale e in Occidente. In tal senso possono essere ricordati:

- Nel 1992 una barra di combustibile nucleare di circa 270 kg è stata rubato dalla centrale nucleare di Ignalina (INP);

- All’inizio del 1996, gli ufficiali dell’FBI hanno sequestrato un grosso contrabbando di cesio-137 in Lituania, arrestando 20 funzionari locali, sei lituani e due georgiani che tentavano di vendere 100 chilogrammi di uranio 238 rubati da un’impresa responsabile della gestione dei rifiuti nucleari presso l’INP;

- Nel maggio 1996, sei uomini d’affari sono stati arrestati dopo aver tentato di vendere 13 kg di uranio-238, che sono stati sospettati di aver rubato da una base militare in Ucraina

Il contrabbando di materiali radioattivi, però, non è stato un fenomeno associato esclusivamente ai primi anni di indipendenza, infatti, nel 2002, sei militanti sono stati arrestati a Vilnius per aver tentato di vendere con un grosso contrabbando di cesio-137.

Negli ultimi decenni questi eventi hanno riscontrato una crescente attenzione da parte di studiosi, analisti delle istituzioni internazionali e governi nazionali, soprattutto a fronte del fatto che hanno causato una forte destabilizzazione all’interno di molti Stati, nei territori ad essi confinanti e possono essere sfruttati dai soggetti decisi a colpire i territori occidentali. Secondo il rapporto del 2011 effettuato dall’International Panel on Fissile Materials, le tonnellate di uranio altamente arricchito (HEU) esistenti al mondo sarebbero circa 1440, suddivise in 50 siti collocati all’interno di 30 paesi, mentre quelle di plutonio sono state quantificate in circa 495 tonnellate. Esistono differenti standard in materia di custodia e rendicontazione tra i vari Paesi possessori di tali materiali sensibili e persino negli Stati Uniti si registrano problemi nel tracciare tutto il materiale presente. Tali problemi non possono che acutizzarsi quando si prendono in considerazione Stati dalle burocrazie meno solide e trasparenti; allo stesso tempo, come evidenziato in precedenza, sono molti i siti di facile accesso e, di conseguenza, altamente sensibili ad essere utilizzati dalla criminalità come ulteriore articolo da mettere in commercio sul mercato nero. Arginare questi fenomeni è un obiettivo primario che va perseguito con tutti i mezzi e le risorse disponibili al fine di assicurare una maggiore sicurezza; tuttavia gli ostacoli che si pongono dinnanzi alle autorità incaricate di controllare, arginare e fermare la diffusione della criminalità non solo provengono da più parti, ma si servono anche di molteplici strumenti. Questo problema riguarda in primo luogo l’uranio arricchito, il quale permette agli attori di superare una delle più importanti difficoltà tecniche per la proliferazione: l’ottenimento della materia adeguata alla fabbricazione di un ordigno. Il contesto internazionale attuale peggiora questi aspetti in quanto vi sono individui e gruppi con la dichiarata intenzione di ottenere, e usare, armi non convenzionali e che allo stesso tempo possiedono le risorse finanziarie per approfittare delle opportunità offerte da un mercato nero; secondariamente, la cessazione della collaborazione tra Russia e Occidente apre ulteriori crepe nell’attuale impianto del regime di non proliferazione.[15]

A fronte della crescente minaccia terroristica e del fatto che gli sforzi compiuti dai criminali stanno diventando sempre più incisivi, la cooperazione tra i Paesi e tra le entità che gestiscono le infrastrutture nucleari, con una coincidente armonizzazione delle loro politiche resta un elemento imprescindibile per affrontare la minaccia. Questa necessità probabilmente è stata una delle motivazioni alla base della realizzazione di numerosi convegni tra gli esperti del settore, nonché un summit sul nucleare, tenutosi a Washington ad Aprile 2016, a cui è seguito un nuovo accordo che, secondo gli auspici dei firmatari, ridurrà i rischi legati ad attacchi terroristici e al sabotaggio, rendendo inoltre più rigorosi i controlli e le legislazioni.[16] La volontà dei 152 Stati che hanno aderito alla convenzione è quindi quella di non farsi trovare impreparati di fronte alla minaccia di terroristi e criminalità, anche se, come segnalato nel 2015 da uno studio dell’Australian National University, a causa della natura di questi materiali si tratta di materiali flessibili che, se detenuti per scopi militari anziché civili, non sono soggetti agli standard internazionali.[17]

per scaricare il pdf: Traffico-di-nucleare